2019年6月5日下午,由北京语言大学比文所和宣传部主办的跨文化系列讲座第101讲在教三楼300教室举行,本讲主题为“欧洲启蒙思想与中国文化有何相干?——对一个学界共识的重新反思”,主讲人为上海师范大学人文与传播学院刘耘华教授,主持人为陈戎女教授,评议人为黄悦副教授,讲座现场座无虚席,师生济济一堂。

刘耘华教授首先介绍了这一题目的缘起,是对华东师范大学中文系举办的“十八世纪研究高峰论坛”工作坊张西平教授发言的一个回应。张教授的演讲题目是《中国文化的世界性意义——以启蒙思想与中国文化关系为视角》,其核心观点是:16-18世纪中国思想和文化在欧洲产生了“如此大的影响”,形成了“持续百年的中国热”,“这既是中国思想文化融入欧洲社会发展的一个过程,也是欧洲自身社会发展的一个自然过程,是欧洲思想变迁的内部需要的一个表现,同时也揭示了中国思想文化特点所具有的现代性内涵与世界意义”;他指出,我们应该从中西之间长时段的事实关联等方面入手,破除“欧洲思想自身成圣的神话”。

刘耘华教授承认,17-18世纪欧洲“中国热”,是一个谁也不能否认的事实。不过,在如何对这一事实做出认识和评价方面却富有争议,以至于它已然成为中西文化与思想史上的一个“热点”。在这个持续百年的中西交往过程中,中国对欧洲启蒙思想与文化是产生了实质上的“影响”呢,抑或只是欧洲借中国的“形象或幻像”(image or vision)所展开的自我建构?

接下来,刘耘华教授进入本次讲座的核心,探讨自然神学视域下的儒家之“理”。

自然神学是17-18世纪启蒙思想家的共同选择,但是具体看法千差万别,难以给出界定。以理性和启示之两极为标准来衡量,则大致可以区分出三种彼此交缠的不同倾向:一是延续了阿奎那的传统,主张人类借助自然理性之光,可以得到关于上帝的确定性知识与“真理”(如上帝存在、上帝是“一”,等等;“启示真理”则超出人类理智之上,不可“理”论);二是倾向于自然主义或唯物主义的立场(接近于无神论);三是折衷于上述两者之间,一方面承认上帝是“惟一的创世者”“自因”“第一原理”,另一方面又主张“原理”“依据”“理性”“精神”等已内在于上帝所创造的“自然”之中(主要关心“内在性”,而忽视或甚少讨论“超越性”的“启示真理”)。三种倾向的共同之处在于,都主张知识与道德可以在没有神启(revelation)的前提下“自然地获得”,其目标是:把“启示教义”撇在一边,以纯粹的自然宗教取而代之。从消极的方面说,凡是对基督教启示教义做出否定性批判者都是自然神论者(deists);从积极的方面说,相信理性和自然足够为人类提供救赎者(即勿需“信仰”“神启”或“天意”的帮助)也是自然神论者。

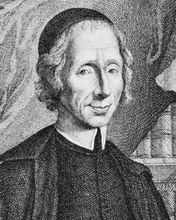

由是,刘耘华教授以最具代表性的莱布尼茨和马勒伯朗士(Nicolas de Malebranche,1638-1715)为例,阐述自然神论者对儒家之“理”的接受和诠释。

01马勒伯朗士的观点

马氏认为,“理”既是智慧、明智、正义而又不是“精神”“理智”,这是矛盾的;“理”既是至上的,却又依附于“气”(物质),这是矛盾的;“净化的、有机的气”(精气,只是“物质”的一部分)作为“精神”或“灵魂”,并非“无限的实体”,如果“理”的智慧、明智、正义只限于这种“气”,那么,“理”也就不是“无限的实体”。另一方面,马氏对于作为“无限存在体”的“上帝”的阐述,如既是“完全单一”又是“无限的多样性”,一个“无限强大、无限明智、永远以一种前后一致的方式行动的存在体”,完美地协调存有之“关系”的看法,以及对“知觉”的强调,可能对莱布尼茨产生了影响。有学者就指出,在关于“先定和谐”、“理”的精神性方面,莱氏与马氏的看法类似;此外马氏还激发了莱氏在玄学层面对中西思想比较的探寻。

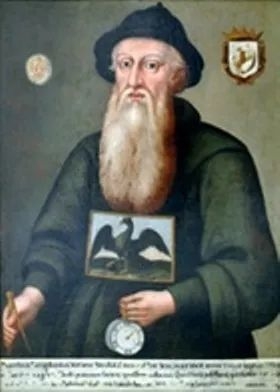

02龙华民、利安当的观点

龙华民和利安当认为,中国人主张万物皆源于“理气”构成的太极,“理”虽然具有上帝才合适拥有的品质和完美(也是正义、智慧和德行之源),但是毫无“灵性”“精神”或“意识”的内涵,故其实质乃“原始物质”,“气”则是一种可变的物质(“元气”“精气”“粗气”等)。“理”“气”合一,滋生出“五行”和万物;中国人崇拜并祭祀神灵,后者以“气”为本质,有生死终始,但无生命、智慧和自由。究其实,“理气”论隐含了“致命的毒药”,中国人对西方的“灵魂”与“上帝”没有“真知识”,因此从根本上说,他们都是“无神论者”。这也是当时欧洲的主流意见。

03莱布尼茨的观点

莱布尼茨对此做出了逆向的阅读。他认为龙华民、利安当误解了“太极”“理”“气”等概念,因为,从纯粹被动的“原始物质”中去寻找秩序、规范和形式之源是不可理解的,特别是,把这种荒诞行为归之于中国人——莱氏称之为“东方的欧洲人”就更加不可理解。“理”作为“单子”的对应性概念,既是本质、原理、精神又不离“活力”之“气”(既普遍又特殊,既是精神的又是物质的);中国人的“上”“天”“理”同基督教的上帝概念是相近的——是“最高本质”“绝对精神”“纯粹的善”“正义、美德、智慧、秩序的终极来源”“灵魂”“有活力的本质(单子)”,它是恒在“世界(自然)”之中、并让“世界(自然)”自我持存、生长和运转的“秩序之力”,而非在超越于“世界(自然)”之外的全能的“干涉者”(Interposer)。无数“单子”之间,存在着“先定的和谐”(pre-established harmony)。所以,中国人不是“无神论者”,而是“自然神论者”。这一解读,也完全异于利玛窦把“太极”和“理”视为“依赖”的理解。 莱布尼茨之所以在解读中国文化方面敢于违背主流意见,主要的依靠是白晋。后者以及他所创立的清初耶稣会“索隐派”(或译“象征派”)中的其他人士,可谓来华耶稣会“适应策略”的极端派,他们不仅把天主教的“Deus”与“天”“上帝”“三后”等本土概念对应起来,而且还进一步把文王、武王、五帝等“受命于天”的有德帝王与“道成肉身”的耶稣对应起来,这种在中西远古文化之间寻求“共同象征”的做法,很投合莱氏的“普遍主义”立场 。

由上述两种完全不同的理解,刘耘华教授提出了两个概念:“植入式影响”和“确认式影响”。“植入式影响”(in-fluence)的发生,要求有三个前提:一是在接受影响者的传统中它是明显地缺乏的、或者至多是处于潜伏或受抑制的状态;二是它一旦被接受,便被消化、融合,成为接受者的有机组成因素(是内在的,而非外在的;是有机的,而非机械的);三是没有特定的放送者,某种“影响”就没法发生。刘教授认为,总体而论,这种影响并未在17-18世纪欧洲百年“中国热”之中发生。相反,发生的主要是“确认式影响”(com-fluence)。与前者不同,它是指两个或多个影响来源之间并无上述因果决定论的关系,而是彼此共存、相互印证和感染的关系。

由此,刘耘华教授倡导重新思考“科学”在思想史中的地位。刘教授引用了莱布尼茨的一段话:

“几何学不是指手工工匠使用的几何,而应该是哲学家研究的几何学。美德来源于智慧,而智慧的灵魂是真理。那些深究几何学证明的人便把握了永恒真理的本质。康熙皇帝显然已知晓这个柏拉图以前教导于我们的道理:不通几何,就无法弄懂科学的奥秘。……尽管中国人几千年来致力于神奇的应用并赋予学者很大回报,但他们在科学方面造诣不深,我认为其原因不是别的,只是因为他们缺少欧洲人的‘一只眼睛’,即缺乏几何学的智慧,因此他们就不能充分理解‘第一哲学’,而借助它,我们能够认识非物质的事物。”

刘教授指出,这段话蕴涵了一个很清楚的逻辑链条:美德来自智慧,智慧的灵魂是真理(换言之,拥有真理者才有智慧);真理是通过几何学的证明发现的(科学以几何学为其灵魂):美德与智慧的真正拥有者是几何学家(科学家)。反之,中国人由于缺乏几何学的智慧,故其在德行方面是有缺陷的,即,将自己局限在可见的经验世界里,而忽视或不能理解“非物质的事物”(这是指掌握了几何学知识才被允许进入的柏拉图之“可知世界”)。刘教授认为这个判断似乎仍未过时,仍然具有催人警醒的力量。

刘教授借此提出,科学不是“思想”借以实现自身、然后可以忽视或抛弃的手段和工具(得鱼忘筌、见月忽指),相反,它同时是思想本身和思想源泉。这是自柏拉图、亚里士多德直至莱布尼茨等西方思想家反复申言的。我们在趋向“中华民族伟大复兴”的征程之中,仍然需要借西方贤哲之镜来看清自己身上的瑕疵与污垢(唯有如此,才能看得更清),使中国人的美德和智慧更加完满高超,这样一来,“中国文化”就会更加具有“世界性意义”。

讲座结束后,黄悦副教授做了回应和评议,陈戎女教授作了简短总结,刘教授解答了同学们提出的问题,师生之间各抒己见进行了一场热烈的讨论。此次讲座为同学们带来了既抽象深刻又系统细致的相关知识的介绍,发人深省,更引发了大家对于欧洲启蒙思想与中国文化两者关系的新思考。