2025年10月17日上午,由北京语言大学比较文学研究所和文学院主办的跨文化系列讲座第122讲在主楼南210教室顺利举行。华东师范大学教授金雯受邀为北语师生带来“18世纪东学西传与‘全球现代性’”的专题讲座。北京语言大学文学院谢淼教授、英语和高级翻译学院于培文副教授以及校内外五十余名老师、同学参与了本场讲座,讲座由陈戎女教授主持。

讲座伊始,金雯教授和大家分享了本次讲座的核心思路,即以“有趣的方式”串联起她既往的情感研究与当下正在进行的文明互鉴研究,这些研究均以“18世纪”为重要起点,可打通至当下。金雯教授期待通过文学研究培育人类独有的创造力,该创造力既适用于古典、中世纪、现当代等不同文学研究领域,也能与当下AI热潮形成对话。

本次讲座主要分为三个部分,一是序言:数智时代的创造力;二是人的自我媒介化与现代创造力的出现;三是将有创造性的系统性思维用于文明互鉴研究。

金雯教授首先介绍了自己在数字人文以及AI时代的创造力问题领域的一些研究成果,并指出对数字媒介和AI的讨论其实是放大、强化了媒介问题。我们可以把AI看作一种数字媒介,它在普通数字媒介的基础上多了生成的功能,是一种强化版的数字媒介。随后,金雯教授提出在文学研究中,我们一方面要运用不同的具体媒介,如纸媒、视觉媒介、数字媒介等,与其进行对话;另一方面,还需要培养一种泛化的媒介化思维,也就是系统性思维。最后,金雯教授就“文学研究中对数字媒介的使用”“数字媒介在教学场景中的运用”“用AI的缺陷照见人类智能”三方面展开讲述,通过举例ChatGPT4对《百年孤独》的解读,点明其本质是典型的循环论证,从而肯定了人类具有的创造性。

首先,金雯教授提出一系列问题:人的媒介化是怎么产生的?人从什么时候开始变成媒介?人变成媒介的意义是什么?人的哪些组成部分具有媒介特性?人为什么会变成媒介?这些问题引人深思。

基于上述问题,金雯教授展开了第二部分的讲述。首先,金雯教授指出17、18世纪现代社会起源时,人便有了“工具理性”,即人的媒介化。由于当时外在知识权威,如上帝、逻各斯等受到质疑,人逐渐转向自身,通过“感官系统”与“语言”构建知识,二者虽不完全可靠,却催生知识的多元性与创造力。人的媒介化恰恰意味着人类创造力的诞生,文学便在这样的语境中诞生了,成为标志现代社会崛起的“现代媒介”。文学与人的语言、印刷技术、身体感官系统交织,是人类自己创造的媒介,凸显了人的创造力。

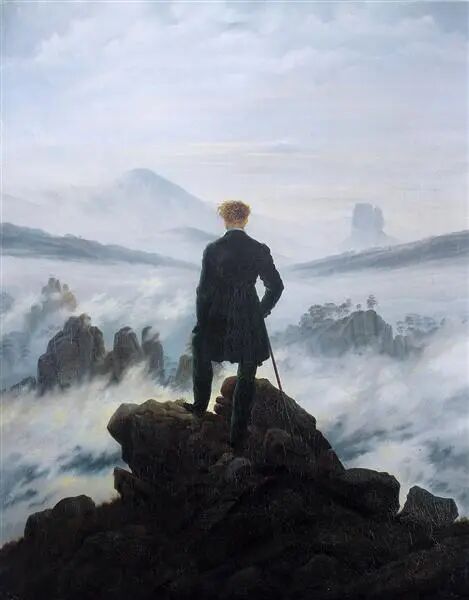

其次,金雯老师以浪漫主义时期的标志性绘画卡斯帕・大卫・弗里德里希(Caspar David Friedrich)的《雾海之上的流浪者》为例,通过画中面对无垠宇宙却能与之抗衡的“超绝人类形象”,指出人类抵抗世界时,只有身体和语言这两种媒介。所以概括来说,现代人类智能的创造力,是以身体和语言为基础,利用其他天然或人造媒介(比如文学)构建知识和社会组织的能力。人以自身为媒介,又创造人造媒介,再把天然媒介、人造媒介与身体、语言勾连,形成一个松散、可变化、能自我颠覆生成、实现秩序化的“装置系统”。

再次,金雯教授谈到她对创造力的理解。美国心理学家吉尔福德曾在1950年提出经典的“创造力=发散思维”理论,金雯教授指出这种理解有偏颇,因为发散思维可被AI模拟,并非人类创造力的核心。真正的创造力,是“对可然世界与反事实世界的想象”,美国学者弗莱彻的“叙事项目”研究便印证了这一点:优秀的叙事往往能突破现实框架,构建出兼具逻辑与想象力的虚拟世界。

最后,金雯教授结合哲学家巴迪欧《存在与事件》的理论,将系统性思维定义为:以“身体+语言”为基础,在勾连不同话语体系与物质力量、构建稳定秩序的同时,敏锐捕捉秩序缝隙中的“反秩序趋势”,最终在结构与反结构之间建立动态平衡。而文学研究的核心价值,正在于锻炼这种系统性思维。这种在秩序与突破间往复的辩证思维,正是人类创造力的核心所在。

首先,金雯教授指出目前她主持的重大项目的研究主旨是以18世纪欧亚文学交流为切入口,探索东方知识如何进入西方人的思维体系与日常生活肌理,而文学成为核心突破点。不同于官方文献的宏大叙事,文学是个性化探索世界的工具,能更细腻地体现欧洲人对东方的多元理解,无论是好奇、向往,还是误解、偏见,都能在文学文本中找到具体载体。

其次,传统认知认为,17-18世纪欧洲对东方的态度,呈现“从仰视到俯视”的线性变化——从启蒙运动时期对中国文化的推崇,到工业革命后以“文明优越者”自居的傲慢。但真实历史远比这复杂,本质上是两种核心冲动的动态博弈:一种是吸纳东方的异质性元素,通过对比与借鉴再造西方自我认知;另一种则是将东方纳入僵化的文明等级框架,以此巩固西方中心地位。而这种文明等级论的雏形,早在16世纪末西方传教士的文献中便已出现。对应的关键研究方法,是发掘“反结构趋势”:在主流的文明等级论话语之外,从文学、艺术作品中寻找颠覆等级秩序的文化片段。这些片段或许零散,却能折射出历史的多元面向,打破单一叙事的局限。

再次,金雯教授展示了三幅画,第一幅是土耳其题材创作中弗莱芒画家范穆尔的“奥斯曼后妃肖像”,这幅作品看似描绘东方宫廷女性,实则以法国蓬皮杜夫人为原型;第二幅是中国题材创作中,法国画家华托的“中国组画”,其画作并未追求对中国的写实还原,而是大胆杂糅中国、土耳其等东方元素,将写实风格与玄幻想象并置,这种灵动、戏谑的杂糅风格,是“东学西传”在艺术上的表征;第三幅是伏尔泰的戏剧《中国孤儿》中,女主角的服饰设计混杂了土耳其服饰与欧洲贵族风格。在艺术中,东方没有特定符号特性和固定意义,呈现出灵动、随机、有创造性的面貌,东西方杂糅,意义非常开放。

随后,金雯教授指出欧洲现代性并非孤立发展的产物,而是“全球现代性”的一种变体。17-18世纪的欧洲发展,早已与世界体系深度绑定。这个过程无法被当代学科体系完全束缚,西方现代性的形成,是经济、政治、文化交互渗透的过程,也符合我们之前说的“结构与趋势的动态平衡”。西方现代转型既是制度传承,也会被东学西传、东方文化热等随机事件干扰,这些随机事件能打破欧洲内部的制度传承,让欧洲现代转型呈现“向全球开放的面貌”。这种系统性思维,同样可延伸至中国现当代文学研究。

最后,金雯教授指出我们需在系统论视野下重新思考历史发展:历史是本土制度观念传承与外来力量、随机事件的融合,有周期性,也有突发事件;历史不断循环重复,但在重复中有差异、断裂,也有巴迪欧所说的“事件”——历史总是“偶发事件与结构的辩证运动”。

陈戎女教授总结了讲座的核心内容,整场讲座以“数字人文”及“远读”等方法引入,强调数字人文需“创造性使用”。第一部分围绕“人的自我媒介化”展开,提出借媒介开发人类创造力、区分人类智能与人工智能创造力差异,从人的终结到人的重生,引出核心的“系统化思维能力”;讲座第二部分强调要关注历史的缝隙,她的兴趣重点在金雯教授关于近代早期欧洲基督教社会的“文明等级论”的讲述。陈戎女教授结合自己的研究提到,“文明等级论”与古希腊“希腊性-野蛮性”的话语有继承(二元对立逻辑)与断裂(信仰体系不同);讲座的第三部分,强调以系统性思维研究文明互鉴,提出“另类现代性”,认为欧洲现代性只是全球现代性的一部分,中国、土耳其等经验无法被单一框架穷尽。陈戎女教授赞同金雯教授提出的研究应该从具体细节出发,跃升至更高层面的进路。

讲座现场,同学们踊跃提问。有同学针对“私人日记是否属于‘媒介’?”进行提问,金雯教授结合历史语境作出回应:17-18世纪的日记、书信等“生命写作”,大多带有“未来出版”的潜在意识。英国作家塞缪尔·佩皮斯的日记便是典型——即便最初为私人记录,最终日记也以出版物形式流传。即便完全私人性的手帐,也常通过朋友圈等小范围社交场景流通,日记、手账等具备转化为公共传播载体的潜力,因此可纳入媒介范畴。

面对同学“如何跟踪学科前沿动态”的困惑,金雯教授也分享了很实用的经验:可借助OneNote等工具系统搜集资料,但核心是以个人研究兴趣为导向,避免被海量信息淹没而陷入知识过载的焦虑。她建议大家,先聚焦核心研究方向,待积累到一定深度后,再逐步拓展关注领域,实现高效且有针对性的知识更新。

在美好的秋日上午,老师和同学们济济一堂,现场座无虚席,好些同学站着听完整场讲座。大家积极讨论文学研究的价值与意义,学习用系统性思维审视历史。讲座激发了大家对人类智能的创造力的热情与信心,最后,整场讲座在热烈的掌声中结束。