2019年5月18日下午,由北京语言大学比文所和宣传部主办的跨文化系列讲座第100讲在主南楼102教室举行,本讲主题为“施米特与‘破碎时代的诗人’”,主讲人为中国人民大学刘小枫教授,讲座与谈人为北京大学张辉教授,主持人为陈戎女教授。

刘小枫老师首先给予在场的师生三点提示。首先,刘小枫老师认为,文科学习是为了自己的教养,而非为了职业而掌握某种工具;第二,“认识欧洲文明的底色”是一百多年来中国读书人的基本倾向;最后,如果现代西方文学在根本上是“破碎时代”的镜像,反映的是欧洲心灵的破碎,那么,我们是否是在用“破碎的心灵”滋养自己呢?让我们跟随刘小枫老师的三点提示,走进施米特与“破碎时代的诗人”。

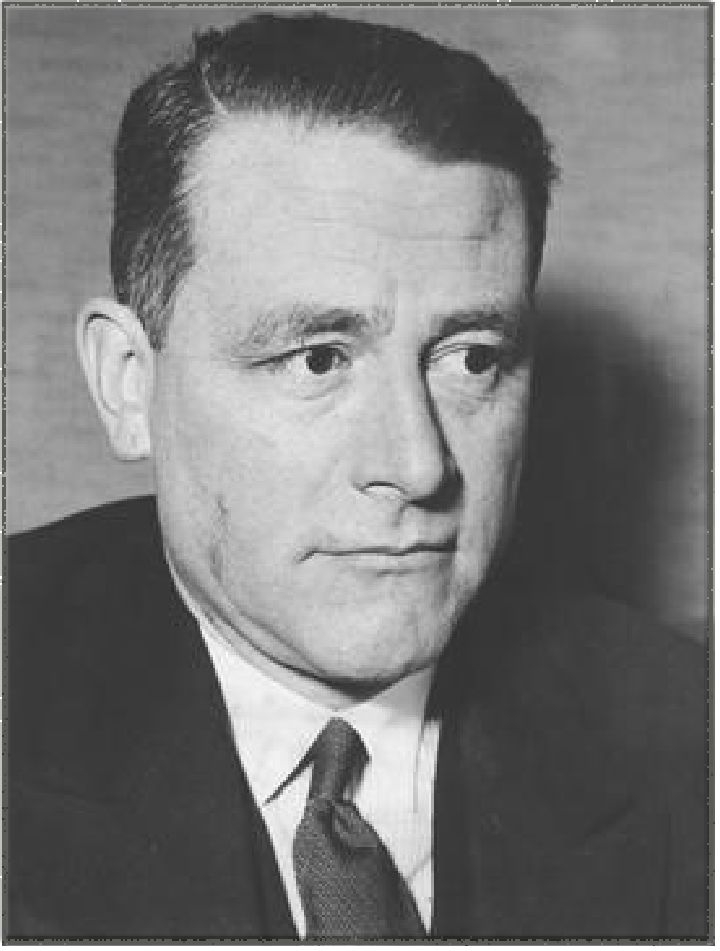

施米特(Carl Schimitt)是德国著名法学家、政治思想家。施米特从年轻时期就在报刊上发表短剧、诗歌、书评等等。虽然纯文学的成就一般,但是一生都坚持写作。施米特的文学爱好使他的法学、政治学作品中独具修辞风格,也是其法学思想的重要面向。例如,施米特36岁时发表的《政治的神学》就是以散文风格写作的,这一作品对当时的作家、文人影响颇深。

1916年,28岁的施米特发表长文《多伯勒的〈北极光〉》,此文被业界人士认为是施米特政治法学思想的第一次表达。二战期间,施米特发表了《陆地和海洋》,书中施米特陈述了他自己的政治观点,内行看来,这本小书是《北极光》的浓缩版。 二战之前,施米特写了《霍布斯国家理论中的利维坦》(1938),此书讨论的主题是,“利维坦”这一文学性比喻的深层含义,及其历史发展的过程。为了使人理解这本书,施米特冒美国作家梅尔维尔的小说《切雷诺》(Benito Cereno)中的主角之名,写了一则图书广告,其中有这样一句话:“你或许曾几何时对伟大的利维坦有所耳闻,是它促使你去阅读此书?”这是一本“隐微写作”之书,字里行间用散文式的写作方式隐藏着一些奥秘。 1946年,被盟军羁押的施米特认为自己命不久矣,便在牢房中写了很多随笔,并通过看守偷偷带出。被释放后,施米特将这些随笔结集出版成了《从囹圄获救》。这本小册子是施米特学术性文学作品的巅峰之作,其中探讨了很多欧洲诗人思想家及其经历。 1947到1948年,教职被停的施米特通过日记体进行写作。局势宽松以后,日记得以出版,这便是日记体的《语汇》。此书中有大量文学评论,即对欧洲现代诗人、作家的理解。书中反复提及提及英国政治家、小说家迪斯雷利(Benjamin Disraeli)的小说《唐克雷德或新十字军东征》(Tancred or the New Crusade 1847)。由此看来,施米特非常重视英美的小说,这是因为他重视探讨英美的崛起与德意志之间的关系。 1956年,施米特发表了小册子《哈姆雷特或赫库巴:时代进入戏剧》,此书刻画身处于“欧洲命运十字路口”的哈姆雷特,游移在西班牙“天主教徒”堂吉诃德与“新教徒”浮士德之间。由此,施米特指出了“野蛮与政治的对立”。

施米特的《政治的神学》影响极大,本雅明曾激动万分给施米特写信(1930),表示极为钦佩此书。本雅明的《德意志悲剧的起源》就是在应证《政治的神学》中的观点。 刘小枫老师随后提及,施米特观点对比较文学的观点造成了严峻的挑战。 施米特与同时代诗人有很多交往,相互吸取灵感。有些是精神交往,有些是时代处境下个人性的交往。首先,从诗人多伯勒那里,施米特得到了对欧洲命运的理解。多伯勒对欧洲命运已经有了非常深的痛感,这对施米特影响颇深。施米特一生都保持了对多伯勒的热爱,感激他带给自己对欧洲命运的领悟。施米特晚年最后一篇封笔之文也是写给多伯勒的。 作为一个虔敬的天主教徒,施米特眼中的欧洲是天主教式的共同体秩序,而这一秩序正在被宗教改革后的英美国家毁灭。1920年前后,施米特与天主教诗人魏斯(Konrad Weiss)相遇,二人一见如故,相互欣赏和吸取灵感。晚年的施米特认为他与魏斯感情弥笃,志同道合,魏斯的诗作使他许多未能想明的东西得以表达。 接下来要谈的巴尔,则是一位施米特“私底下很熟悉”的诗人。

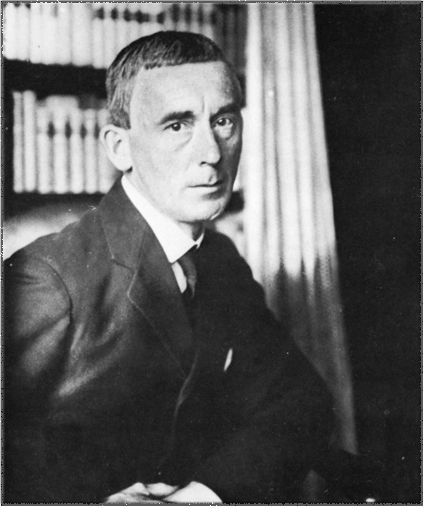

巴尔(Hugo Ball)二十多岁就开始写诗,他被称为表现主义绘画和诗歌的推动者,创立了达达诗派。巴尔是一个“躁动”的诗人,四十多岁便英年早逝,他的绝大多数文学作品是其妻子在他去世后整理出版的,有9部作品(诗集、小说、剧作),3部书信集。巴尔生前的著作大多涉及政治思想史,这些作品非常特殊,且思想水平很高。

首先是1919年的《德国知识人批判》,这本书讨论了现代德国知识分子,也成了德国近代发展的缩影——从马丁·路德一直谈到尼采。这也说明,巴尔读过大量的德国著作,阅读面极广。《批判》的主题在于,谁来为第一次世界大战负责?巴尔追溯这一战争的道德罪责,认为需要追溯到路德对欧洲秩序的破坏,这破坏使欧洲战争不断。此书对德意志精神的整体批判。然而在1924年,巴尔又发表了《宗教改革的后果》,此书完全推翻了前作。摒弃了《批判》中对教宗和罗马教会的抨击。 写作《批判》时,巴尔从天主教改信新教,但随后又回归了天主教。1922年,他又拒绝了总告解(改宗),第二年发表了《拜占庭的基督教》,从东方基督教的立场批判西方基督教。巴尔认为这本书是对自己《批判》的“批判”,是对拉丁基督教的欧洲的思考。很少有诗人会主动反思这些“大问题”。研究者公认,巴尔的宗教性作品从反面表达了对欧洲帝国及其政治传统的失望,一切都在历史中破碎了。

1927年,巴尔在去世前将自己1914到1921年间的文章和部分日记汇编成文集《逃离时代》,以此反对无可救药的疯狂世界。同年,巴尔还出版了《黑塞的生平和著作》。黑塞的一个朋友认为,巴尔的逃离不应被狭隘地理解,巴尔一直在寻找最高的现实,达到最旺盛的生命,并为了理解时代,理解德意志和欧洲献身。 巴尔的思想貌似摇摆不定,但根本上并未变化,那就是探究“德意志心灵”。巴尔对欧洲的反省体现了他心灵破碎的过程,而他的思想之所以不断转变,也正因其心灵的破碎。

巴尔曾就施米特《政治的神学》写过书评。施米特晚年曾说,在所有评论文章中,巴尔写的是最好的。也就是说,施米特认为只有诗人巴尔才真正理解他。 巴尔认为,写出《政治的神学》的施米特是一个思想巨人,足以和康德比肩。他还认为,施米特的《论专政》所针对的是欧洲长期的混乱,并致力查出混乱的原因,而其中关键的问题就在于如何理解宗教改革。宗教改革以绝对自治为前提,导致了天主教秩序的崩溃。 1950年代,施米特写了作为霍布斯研究补遗的文章,即《未完成的宗教改革》,这个题目可以印证巴尔的敏锐洞察,也提醒我们如何看待新教与英国革命,及其对欧洲影响的历史意义。 有趣的是,施米特认为,巴尔的第一本书虽然把欧洲战火引向路德,却是在批判教宗。同时施米特认为巴尔不应该出第二本书,因为《宗教改革的后果》带来的颠覆说明自身的思想没有定见。 我们可以从施米特的生平看出,施米特本人的思想更有定见,他绝对没有因为今日的教宗而不快,并且可以区分学术思想和个人信仰。总体而言,巴尔和施米特都在反思欧洲问题,所关注的都是宗教改革之后欧洲决定性的改变。 欧洲经历了数个世纪的灾难,而我们该如何理解欧洲心灵破碎的根本原因呢?巴尔为此付出了生命。施米特虽然对巴尔的思想和政治观点并不完全赞同,却依旧尊敬和看重他。

最后,我们来看巴尔《逃离时代》中的一段话,这段话非常动情:

我开始审视我的《德国知识人批判》……这本书让我如此不安,以至于无法仔细思考每句话。我必须让自己假意清静一下了。……我只想认真看看我的文章,可我的脉搏却躁动不安。就是现在,我还是在思考。我删掉了80到100页的篇幅,这本书的命运一定不同寻常。现在,我的心狂跳不已。

巴尔的心灵破碎,无所适从——而这个破碎的灵魂本在致力于理解德意志人的灵魂。透过巴尔,我们看到的也是一个无所适从的欧洲。

刘小枫教授认为,1927年病逝的巴尔比施米特“幸运”,因为他没有经历德意志接下来的命运。施米特活到九十多岁,直到20世纪70年代还笔耕不辍。施米特的文学才华不及巴尔,但巴尔的智性才华和学识远不及施米特。就理解欧洲的命运而言,施米特的头脑无疑胜过巴尔。

关注施密特会促使我们学习比较文学面对三个方面的问题: 第一,我们应当看到,文学和哲学、法学乃至新兴的社会学、人类学之间存在着密切的关系,这一切都是有思想感觉的人在特定历史中进行表达的媒介和载体。如果不思考欧洲历史的重大问题,我们绝对无法理解欧洲文学。 第二,比较文学意味着,认识文学现象必须有“跨学科”的学术素养,以及敏感的灵魂。如果没有培养理论著作素养,就难以真正理解经典文学。敏感的灵魂意味着政治的灵魂,即对自己所属的政治共同体历史命运的关切。 第三,学习西方文学——准确来说是欧洲文学,首先是为了认识欧洲心灵的历史遭遇、世界近代史的遭遇。现在支配学界认识世界现代史观念有二,一是商业技术文明的诞生发展,二是自由民主政治的形成,但是这二者都无法解释一个基本现象:现在的欧洲取得了这两项成果,却依然是破碎的共同体。

在此基础上,刘小枫教授简要概述了德意志史,从日耳曼蛮族西迁、罗马帝国西部沦陷,到具有大统一性质的查理帝国形成,再到帝国分裂,东法兰克王国演化为德意志第一帝国。德意志第一帝国最终未能形成大一统的政治单位,直到哈布斯堡伯爵另立神圣罗马帝国。到了16世纪,英法崛起,与德意志展开了错综复杂的厮杀,这一厮杀长达五百年,最后两败俱伤,美国和俄国之后崛起。 欧洲的成长长达一千多年,欧洲秩序就是战争秩序——施米特说,国际法就是战争法,这个战争秩序在19世纪中后期向亚洲移动,彻底改变了亚洲的国际秩序。这意味着中国人的灵魂即将接受全新的考验,但我们的灵魂还没有做好精神上的准备——真正认识欧洲的破碎历史以及由此带来的灵魂破碎感。 晚年的施米特在一首无题诗中写道:“世界静悄悄的破碎。”很难想象,这样饱含痛苦的诗句竟出自20世纪伟大的法学思想家之口。刘小枫教授认为,施米特的伦理德性远高于诸多诗人。 刘小枫教授的演讲结束后,讲座来到了对话环节。 张辉教授认为,从大的思想史意义来说,欧洲作家都梦想过整一性的欧洲。奥尔巴赫(Erich Auerbach)就曾提及,自己和语言学家最大的区别在于,他们关心语言问题,自己却关心作为整体的欧洲历史。美国历史学家亨利·亚当斯(Henry Adams)曾写过《圣米歇尔山修道院和沙特尔教堂——13世纪欧洲的统一性》(Mont Saint Michel and Chartres),在这个意义上,他也是在追寻整一性的欧洲。反观之,所讲的也是“破碎”。破碎的心灵实际反映的是破碎的历史。我们要理解西方作家,需要理解其民族、语言文化身份。通过认识西方,我们也可以认识自身。去探寻在现代性中支离破碎的中国学术的落脚点。

随后在场的同学向刘小枫教授提出了针对文科学术的疑问。刘小枫教授认为,由于学科划分,文学学生可能在历史、政治方面缺乏专业训练,这是毫无疑问的。但是关键在于个人的努力,不因专业限制自己。同时,无需过于担心知识储备不及其他专业科班生,大部头著作浩如烟海,要在意的是自己的想法清不清楚。可以通过适量的版本对比,勤加思考,梳理归纳出自己对历史的看法。要看到历史的偶然性,看到人的心灵和历史的关系,试着更为全面地理解历史。

主持人陈戎女教授总结道,刘小枫教授向我们介绍了一位如诗人般敏感的法学家施米特与一位在文学创作中反思欧洲命运的诗人巴尔,也教导从事文科研究的我们,要具有跨学科的意识和“敏感的灵魂”。本次讲座为校内外师生带来的既是知识,也是思想的启迪,最后,这场精彩纷呈的学术盛宴在掌声中圆满结束。

|