《唐写本说文木部残卷》跋文读释

钱婉约

引言

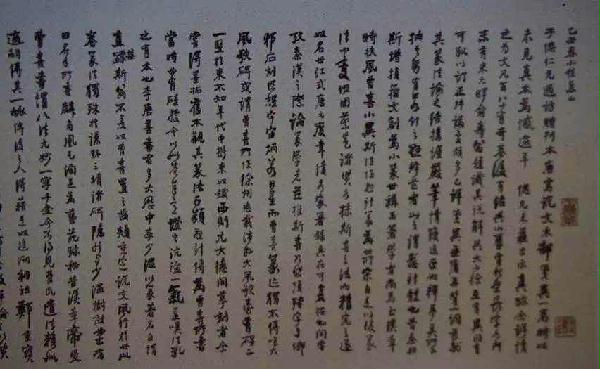

《唐写本说文木部残卷》(以下简称《唐本说文》),是目前世界上现存最早的《说文解字》古版本。清同治初年归曾国藩幕僚、目录学家莫友芝所有,从此引起学术界的关注。后此卷从莫家流出,辗转经徐致靖、端方、完颜景贤、白坚等人之手,于1926年流入日本,成为内藤湖南珍藏之“恭仁山庄四宝”之一,现为日本“国宝级”文化财产[1]。两年前,我在《白坚其人及<唐写本说文残卷>流入日本考》一文中,探讨了《唐本说文》由白坚转售给内藤湖南的具体情况[2]。当时,曾费劲读解、考释卷后白坚所写的“跋文”,以作为论文的主要论据之一,颇有所得。今北京大学比较文学研究所成立30周年在即,来函约稿,遂想借此机会了却当年未尽之意,即对《唐本说文》后所附之中日两国名人学者的跋文,作一一认读考释,聊为上文之补遗。

《唐本说文》的形制,分正文与尾跋两部分。正文木部六页,篆体正文,楷体双行注,前页与下一页连接处钤有“绍兴”小玺。尾跋又可分两部分,一部分为宋代旧题,一为米芾之子米友仁亲笔跋语“右唐人书篆法说文六纸臣米友仁鉴定恭跋”[3],一为宋人俞松亲笔“宝庆初年四月三日妆池松题记”[4],其下有“俞松心画”、“寿翁”、“李东阳印”等印章。另一部分,为莫友芝之后的题跋,正是本文欲读释的部分。这部分题跋共25则,或一人一则,或数人共署一则,记录了从同治三年(1864)到1934年七十年间,曾国藩、吴云、陈宝琛(并杨文鼎、程志和、吴璆、杨钟羲、郑孝胥、陈三立、张志潜)、王树枏、翁同龢、杨守敬、沈曽植、陆树藩(并姜嘉棠、何葆麟、张彬、王崇烈、李葆恂)、陈庆年、樊增祥、左全孝(并刘师培、赵子密)、内藤虎(并狩野直喜、小川琢治、滝精一、富冈谦藏、滨田耕作)、市村瓒次郎(并岩村成允、贺嗣章)、犬养毅、铃木虎雄、白坚、西园寺公望、张元济、桥本独山、德富苏峰、傅增湘(并傅忠谟)、杨钟羲(并杨懿涑)、董康(并孙湜、杨维新)、郑孝胥等中日两国40多人,先后瞻仰和评品宝卷的情况。

《唐本说文》深藏日本杏雨书屋,一般读者难睹真容。即以书影来看,因那些跋文均为当时人手书墨迹,或蝇头小字,或行草不拘,颇多难以辨认处,给释读和利用带来困难。此前中日两国相关各种研究论著中,除了较多提及曾国藩的题诗、内藤湖南的跋外,还有本人首次释读的白坚跋,以及在另一文章中提及的董康跋这四段文字以外,并未见提及并利用其他跋语资料的,更无一一辨认全部卷后跋文内容的文字发表。因此,本文不避繁难,试图辨识、誊录所有跋文,施以断句标点,略为按语,以再现围绕此卷的人物往来、学术品评,亦为后人相关研究聊备资料[5]。

各家跋文并婉约按语

(约按:以下跋文按题跋落笔的时间先后排列,与跋文实际排列的顺序略有错位,因为有些后写的跋文,是题写在前人已经写好的跋文之空隙处,即位置是提前的。)

1

插架森森多于笋,世上何曾见唐本!

莫君一卷颇瑰奇,传写云自元和时。

问君“此卷有何珍?流传显晦经几人?”

君言“是物少徴识,残笺黯黮不能神。

豪家但知贵锦衮,陋巷谁复怜綦巾?

黟县令君持赠我,始吐光怪干星辰。

许书劣存二百字,古镜一扫千年尘。

篆文已与流俗殊,解说尤令耳目新。

乾嘉老儒耽苍雅,东南严段并绝伦。

就中一字百搜讨,诘难蜂起何龂龂!

暗与此本相符契,古辙正合今时轮。

乃知二徐尚卤莽,贻误几辈徒因循。”

我闻此言神一快,有似枯杨揩马疥。

我昔趋朝陪庶尹,颇究六书医顽蠢。

四海干戈驱迫忙,十年髀肉消磨尽。

却思南阁老祭酒,旧学于我复何有。

安得普天净欃枪,归去闭户注《凡将》。

同治三年八月(1864)作此诗,应子偲尊兄雅嘱,七年八月(1868)曾国藩书(印)

约按:

曾国藩(1811-1872)此诗,颇有传,是此卷跋文中唯一较有流传的一种。但各家版本讹误不一,多至四、五处。如“颇瑰奇”与“殊瑰奇”、“徒因循”与“空因循”、“净欃枪”与“息欃枪”之不同,或因另录自同治三年初稿,尚不害意义;而“唐本”误为“唐木”、“徴识”误为“微识”、“残笺”误为“残筹”、“搜讨”误为“接讨”、“揩马疥”误为“楷马疥”“指马疥”等等,则县为误读失察。

同治元年起,正是曾国藩奉旨任两江总督,在江苏剿灭太平天国之时,同治三年,湘军破太平天国的天京(南京),曾国藩获封太子太保、一等侯爵,功高盖世。时莫友芝(1811-1871)为曾国藩幕僚,代曾氏收购江南遗书,又为曾国藩督领江南官书局,担任校勘经史之职。正是此时,安徽黟县县令张廉臣将家藏《唐本说文》呈莫友芝鉴定,得到认证后并转赠莫友芝,莫氏获此至宝,经一番研究,在曾国藩资助下,刊印了《唐写本说文残卷》书影及他的研究成果《唐写说文木部笺异》,从此,沉晦千年之古本珍籍一朝面世。

(吴云跋前半)

2

乙丑春(1865年)小住焦山,子偲仁兄过访,赠刊本《唐写说文木部笺异》一卷,时以未见真本为憾。逾年,偲兄来苏,出示真迹,余详读之,为文凡百八十有奇,卷后有绍兴小玺,贾秋壑、长字各印,末有米元晖、俞寿翁题识。其说解与大小徐互有异同,有可取以订正舛讹处颇多,已详笺异,无庸再赘一词。

兹就其篆法论之,结构谨严,笔情瘦逸,正如释梦英所云,抽其势,有若针之悬锋芒者,此之谓“悬针体”也。昔秦相斯增损籀文创为小篆,世称“玉箸”,学者尚焉。至汉章时,扶风曹喜小异斯法,作“悬针篆”,为世所宗。自是以后,篆法小变,班固、蔡邕诸贤各采斯、喜之法而精究之,遂以名世,江式、唐元度、韦绩各家著录具在,可复按也。闲尝考秦汉之际,论篆学者并推斯、喜,乃岱顶残字与琅琊石刻,照耀宇宙,炳若日星。而曹喜篆迹独不传,唯《大风歌》碑或谓曹喜所作,徐州志载沛县大风歌台有碑二,一竖于东,不知年代,中断,束以铁,西则元大德间摹刻者,余尝得墨拓旧本,观其篆法正类悬针,传为曹喜所书。当时必有砖据,今以此卷笔意证之,沆瀣一气,遂叹法乳之有本也。

李唐善书者,多大历中,李少温以篆著名,自谓直接斯翁,不复以曹喜置之齿颊。重定《说文》风行于世,此卷篆法独殊于《谦卦》、《三坟》诸碑,隐然与少温树敌,必出当曰名手所书,麟角凰毛,洵足为艺苑珍秘。昔汉章帝爱曹喜,尝谓八法元妙,一字千金,今不得见。曹氏遗法,赖此适嗣,传其一脉,俾后之人得藉是以追溯初祖,郑重宝贵,当何如哉,又况为许氏功臣耶?余故详论之以质偲兄,亦聊以寓阐微之意云。

退楼弟吴云题记。(印)

元次山《峿台铭》篆书无作者姓名,笔法与此卷绝相似,弇州山人谓次山为文,多从颜尚书真卿、李学士阳冰索书,此铭篆书不知阳冰##自#也。余按:碑立于大历二年,其时李少温正以篆书驰名海内,学者崇奉若泰山北斗。此碑果为少温书,断无不署名之理。钱氏潜研堂谓其《浯溪铭》旧为瞿令问所书,亦出臆度不足为据。附识之以备参考。吴云又记。(印二)

约按:

吴云(1811-1883),即“二罍轩”主人,恰与莫友芝、曾国藩为同年生人。吴云性喜金石彝鼎,精于鉴赏和收藏法书名画,汉印晋砖,宋元书籍。这篇跋文,论唐写本篆体书法特色及篆法传承、古碑考据等,自出机抒。

李少温,即唐篆书名家李阳冰,还是李白的族叔。前人称其“得大篆之圆而弱于骨,得小篆之柔而缓于筋”。《谦卦铭》《三坟记》均为其代表作。吴云谓此《唐本说文》篆体为“悬针体”,与唐篆代表人物李阳冰的风格不一,“隐然与少温树敌,必出当曰名手所书,麟角凰毛,洵足为艺苑珍秘”,称赞其遥接汉代曹喜之风的意义。

唐大历年间,元结次山喜将自己撰写的诗文请书法名家书丹刻石,其《大唐中兴颂》即为颜真卿书丹,为颜体书法成熟期代表作。他的《浯溪铭》《峿台铭》《痦庼铭》,亦为名家篆书,刻于摩崖,为唐代篆书精品,合称“三吾铭”或“三吾碑”。历来论者多认为《浯溪铭》为唐瞿令问所书,清钱大昕以外,如清吴玉搢《金石存》引北宋黄庭坚语论此碑云:“以字法观之,亦秀康(瞿令问)篆也。”而吴云根据《唐本说文》篆体,于此提出疑义。

此篇字体密小而难认,特别是“又记”一小节,字小墨淡,尚有三、四字不能辨认,以#号表示缺读。

3

光绪廿六年(1900),岁在庚子十月既望,武进费念慈获观题记。

约按:

费念慈(1855—1905),江苏武进人,字屺怀,一署峐怀,号西蠡,晚号艺风老人。清书法家、藏书家。

4

光绪辛丑三月(1901),子静观察寄示翁同龢读毕记(印)

约按:

子静观察即《唐本说文》第二位拥有者徐致靖。莫友芝1871年去世后,其次子莫绳孙因家道中落,托缪荃孙代为转售《唐本说》,据此条跋文,至晚在1901年,《唐本说文》已易手至徐致靖家。梁光华《<唐写本说文木部>残卷的考鉴、刊刻、流传与研究概观》文,因未见此条跋文,对各次转手时间等,均略过不论。

徐致靖(1844-1917)江苏宜兴人,字子静,光绪间进士,翰林院编修,累迁至内阁学士、光绪的侍读学士、礼部侍郎。是著名的“戊戌六君子”外幸免的第七人,因与李鸿章有世交之谊,由李鸿章“重托荣禄”,临刑前由“斩立决”改为“斩监候”。 庚子事变后,赦免出狱。喜读书收藏,善昆曲。据此可知他得到宝卷后,专门寄翁同龢观赏审定。

5

此卷黄麻坚韧,墨光如漆,与守敬所藏唐人书《左传》无异,独惜当同治时沈西雍《说文古本考》、慧琳《一切经音义》皆未出,故子偲先生所撰《说文木部笺异》未之及,守敬尝以此二书及所得日本古小学书,撰《说文唐本考》,稿存鄂中,他日当写寄匋公,为子偲先生补阙也。

光绪丁未四月二日(1907)宜都杨守敬倚装记于金陵节署(印二)

约按:

金陵节署者,指端方两江总督官衙。可见,最晚在1907年《唐本》已为端方所有。端方是《唐本说文》第三位拥有者。

端方(1861-1911),字午桥,号陶斋、匋斋,满洲贵族。曾任闽浙总督、两江总督、直隶总督,并领衔五大臣出洋考察宪政。他还是中国近代新式教育和图书馆事业的倡导者。从政之余,醉心于古玩收藏,为晚清中国最著名的收藏家。他的收藏在晚清民初颇受到日本学者的关注和艳羡。

杨守敬(1839-1915),湖北宜都人,晚号邻苏老人。一生勤奋治学,博闻强记,是一位集舆地、金石、书法、泉币、藏书以及碑版目录学之大成于一身的大学者。其随驻日公使在日访书,编定《日本访书记》15卷,尤为中日近代学术交流史上之重要一页。

6

光绪丁未嘉午四日(1907)湖州陆树藩、歙县姜嘉棠、南陵何葆麟、南皮张彬、福山王崇烈、义州李葆恂同观。

约按:

陆树藩(1868-1926年),即湖州皕宋楼藏书陆心源之子,光绪恩科举人。在其手中,陆氏藏书售归日本静嘉堂。

端方有一张“匋斋玩古图”,图中五人,中为端方,左即为李葆恂及梁鼎芬;右为王闿运、黄绍箕。均为精鉴赏,为端方所重的知友。

7

光绪戊申(1908)长水沈曾植获观于江宁节署之西园。

约按:

沈曾植(1850--1922),浙江嘉兴人。字子培,号巽斋,别号乙盫,晚号寐叟,还有众多雅号。博古通今,学贯中西,善诗文、书法外,又在中外交通史研究上,领先时代,蜚声中外,日本京都学派学者多与之交往。

8

光绪三十四年三月(1908)

匋斋尚书出示此卷,同观者:蒙自杨文鼎、新建程志和、吴璆、辽阳杨钟羲、闽县郑孝胥、义宁陈三立、台州张志潜、闽县陈宝琛题。

约按:

此次观展者,均为端方亲信之书友人文。以陈宝琛(1848—1935年)为首,陈氏为同治进士,宣统帝师,与郑孝胥为福建闽侯同乡。陈宝琛、杨钟羲、郑孝胥、陈三立为同光体代表性诗人。杨文鼎(1852-1911) 江苏武进人,亦文章高手,先后为李鸿章、袁世凯、端方等人之幕僚,担任“总文案”。吴璆 (1865一1936) 字康伯,江西新建县人,善骈文,精于诗。张志潜(1879-1942)为清流张佩纶之子,张爱玲之伯父。清亡后,这些人大多以遗民立场自居,倾向复辟。

又杨、郑二人二十多年后,于日本分别再观此卷。

9

丹徒陈庆年观

约按:

此条无题跋年月。按顺序姑且排于此。陈庆年(1862-1929),江苏丹徒人,著述丰繁,近代著名史学家、教育改革家和近代图书馆事业创建者之一。为端方好友,并深得其信用。端方调任湘鄂,聘其为湖南省学务提督,湖南高等学堂监督,并筹建长沙图书馆,端方任两江总督时,又聘其主持江南图书馆事,锐意经营,是我国最先以图书馆命名的藏书机构。1908年,杭州丁氏八千卷楼欲售其藏书,陈庆年闻讯捷足先得,经端方奏请清政府同意,使丁氏藏书成为江南图书馆的收藏,免于如一年前的皕宋楼般沦落东瀛。

10

唐篆说文凡六纸,木部百八十五字。

音训夹注用楷法,郘亭因之作笺异。

硬黄麻纸特坚好,千年松麝浮香气。

流传贡入宋内府,小米称臣慎题记。

宝庆初经寿老装,小印更烦秋壑识。

宋后寂寞六百年,灵怪螭龙善潜閟。

黟县令尹尔何人,掷赠偲翁不自珍。

神物至是始得主,和璧歅马裁别真。

湘乡一诗阐幽蛰,句法瘦硬能通神。

莫笺欲出段桂谷,曾诗可结苏黄邻。

郘亭身后伤零#, 宝墨金题付庸俗。

虞书鹤口持易米,苏字乌云供换肉。

此卷遽落老兵手,賸乞品题到常熟。

便易尚书金石家,五洲怪伟纷骈拏。

华山三碑入宫闱,夜见瑶气插天葩。

六丁取将唐本至,如禽择木子就爷。

凡将滂喜助蒐讨,楩枏杞梓增光华。

锦贉装潢牙玉簇,寒具客来不敢触。

古篆钩沉字散珠,篆文熟铁脚垂玉。

我题诗继湘乡后,才减郘亭可一斗。

如今年少重西文,略识字人不常有。

愿摹万本读万遍,字在口头铅在手。

窥管虽云全豹悭,开卷已诧老蛟走。

更从木部简名材,松柏岁寒独悠久。

光绪戊申冬日题奉(1908),陶斋师宪钧诲,恩施樊增祥(印三)

约按:

本篇文字因是诗句,辨识难度增大。反复认读,仍有一字不能认出,以#号表示。查樊增祥民国年间印行之《樊山诗词文稿》,未能检出此诗,特别是在新近2004年上海古籍出版社整理出版的《樊樊山诗集》三大册中,竟也未收入此二首诗。亦见此跋语诗之资料性价值。

诗中字词,若“虞书鹤口持易米,苏字乌云供换肉”应是两个典故,一是关于虞世南的书法,虞世南故乡浙江余姚鸣鹤镇,故有“鹤口易米说”,具体不详。一是关于苏东坡书法的典故,东坡有《天际乌云帖》,至于如何换肉,亦不详。

“寒具客来不敢触”也是一个典故,古人因寒食节禁火断炊,事先制备一种油炸的面食,类似馓子,以备寒食日食用,因称寒具。晋桓玄喜字画,尝陈设书画招友同赏。一客食寒具后,未及洗手,将油渍印在了书函上。书画鉴赏时,因称“寒具油”“寒具手”,宜忌之。

樊增祥(1846—1931)湖北恩施人。光绪进士,曾师事张之洞,近代重要诗人、文学家、藏书家、书法家,也是同光派的代表诗人。与缪荃孙、张元济、傅增湘、伦明等多有书籍往来与学术交流。天资聪颖,著述颇丰,身前即有《樊山集》《樊山全集》《樊山续集》《樊山诗词文稿》等公牍文、诗词印行出版。但各本编得都比较粗略。

(部分日人题跋选)

11

宣统元年四月(1909)

匋斋尚书出示此卷,同清泉左全孝洋(约按:“洋”字疑衍入)、扬子刘师培、武陵赵子密,盥观于金陵节署(印)

约按:

左全孝,字立达,衡阳清泉山人,曾留学日本,后任中国赴日留学生监督,归国后曾任两江高等实业学堂监督、暨南学堂监督。

刘师培(1884年-1919年),江苏仪征人。曾入端方幕,为端方考订金石,兼任两江师范学堂教习。观《唐本说文》即应在此时。其一生以政治立场多变著称,但终不愧为才华卓越的学者、文人。1917年受蔡元培之聘,任北京大学文科教授,发起《国故学刊》,为国粹派重要人物。

12

庚戌十月初四(1910)

陶斋尚书见示唐写说文,真天下奇宝也。我邦亦曾有此书数行,今已不知落在?可惜。同观者狩野直喜、小川琢治、滝精一、富冈谦藏、滨田耕作也。日本内藤虎次郎拜识。

约按:

这是内藤湖南第一次得观《唐本说文》。拙文《白坚其人及<唐写本说文残卷>流入日本考》已有论及。

13

陶斋尚书旧藏《唐写说文》,今归朴孙都统,甲子季秋(1924),访阾陇池馆观之,书香馥郁,墨气迫人,真天下至宝也。因忆见陶斋于武昌,今已二十年矣。人事沧桑不甚感慨。同观者:岩村成允、贺嗣章也。

日本市村瓒次郎拜识

约按:

端方去世后不久,《唐本说文》即为完颜景贤购得而收藏,他是第四位拥有者。据此跋可知,1924年《唐本说文》仍在朴孙都统完颜景贤手中。

完颜景贤(1876-1926),满洲镶黄旗人,是清末民初收藏之大家,精鉴赏,见识广,与端方往来甚频。朴孙是他的字,藏印有“完颜景贤精鉴”、“景行维贤”、“景贤曾观”等。他收藏的书画被中外行家赞为精品。1910年,泷精一曾在北京专门拜访了端方、完颜景贤和罗振玉等藏家,观赏他们的收藏,并将之拍摄成照片,连续刊载在日本美术期刊《国华》上。1917年,内藤湖南到北京,参观“京师书画展览会”,内藤盛赞完颜景贤的藏品是参展诸家中最好的。景贤去世后,由内藤介绍并鉴定,其许多藏品转售大阪阿部房次郎“爽籁馆”收藏。完颜景贤之人物故事,中文学界多不知晓,近有叶公平文《完颜景贤与海外中国艺术品鉴藏》,《中国典籍与文化》2014年第一期。

《唐本说文》从1910年到1924年在完颜手中时期,唯此一个题跋。

市村瓒次郎(1864-1947),东京大学教授,是日本中国学东京学派早期代表性学者,是使日本中国研究走出传统汉学而确立东洋史研究范式的主要人物。此前曾于1892、1901、1905、1924年到中国参观史迹、调查史料,1924年他到日本占领下的朝鲜京城,出席孔子的祭典仪式。7月到中国各地参观访问,并在北京、广州等大学演讲。观完颜景贤手中《唐本说文》即是年秋。

14

去年秋八月,余得此卷于完颜景氏,以独山莫氏摹刻本相校,点画之误不一而足。莫氏刻书,号为极精,其刻此本尤殚竭心力,期无毫发遗憾,以传其真。然误仍不免,辗转翻刻,误滋益多,此善读书者所以贵得古本,为能得古人之真也。

马君衡爰亟涞归之北京大学,余美其缘,适内乱作而止。未几,江藤玄海谓余曰:“内藤湖南博士十七年前曾观此卷于端陶斋所,至今思之不能忘。今闻在君所,已斥其所爱之物,思以相易,君其重斯意。”余感其言,遂以归之。盖余私淑炳卿先生于上虞罗雪堂翁者亦既久矣,然迄今半载,时时往来于胸臆,殆每饭不能忘也。

顷来平安之都,登炳卿先生之堂,观其藏书,读《宝左庵文集》,乃审先生学道爱人,得大内蔼蔼居士之传,而校书之富或有过于吾国钱竹汀宫詹者,为文章颇近欧阳永叔。又尝泛海至乎欧洲,探考历邦所藏西域出土之古籍,是炳卿先生兼数子之长而为数子所未逮。

先生今年六十有一,其方自视欿然,励精勤学,惟日不之焉。吾卷得归之先生也,可庆其遭,吾无后憾。登洛东之山,远望有光气烛天者,是先生之庐所在也。顾瞻我邦,群盗纵横,日寻干戈,未知所极。承学之子安居无地,典籍所在有遭焚裂毁弃之亟危,安得平安之都以藏古籍,又安得如炳卿先生其人者,读书其间以教后学,余将以此还语吾国勤学之子矣。

丙寅(1926年)夏五月廿九日 白坚识于宝许庵(印)

约按:

1925年秋,《唐本说文》易手至白坚,白坚购此即为买卖,随后不久便以3000金元转售内藤湖南。

关于白坚其人与转售宝卷,拙文《白坚其人及<唐写本说文残卷>流入日本考》已有论及。

15

丙寅十月(1926),东游日本,道经西京,炳卿先生出唐写说文木部残卷见示,此中国至宝,流于海外,敬识数语,以志眼福,陶庵老人新城王树枏,时年七十又六。

约按:

王树枏,(1851—1936),光绪进士,授户部主事,曾任兰州道、新疆布政使等职,编撰《新疆图志》《冀县志》等地方志文献,民国后,为清史馆总纂。因列名日本在中国的东方文化事业委员会,任中方副总裁,与内藤湖南、狩野直喜等日本中国学家有交往。近有刘芹博士论文《王树楠史学研究》一书问世。

16

我邦所传小学书,莫旧于顾野王《玉篇》,而此书更旧,可见二徐以前许书面目者,赖有此本耳。黄麻牋,中唐人书,书法妍秀,篆体尤妙,当为炳卿斋中旧本书第一,亦天壤间旧本小学第一也。书。

昭和二年五月二十三日(1927)西园寺公望(印)

约按:

最后一“书”字偏于右上,字体小,疑为补于前字“也”之前,即“亦天壤间旧本小学第一书也”。

西园寺公望,明治时代政治家、教育家,曾任伊藤博文内阁文部大臣兼外务大臣,主政创设第二帝国大学——京都帝国大学。后升任内阁总理大臣。同时也是学问家,汉学修养深厚,因政见、学识相近,与内藤湖南多有往来论学之谊。

17

昭和丁卯春(1927),敬观于东京四谷之借翠庵,犬养毅(印)

约按:

犬养毅(1855-1932),号木堂、子远。戊戌维新时期是日本的文部大臣,同盟会时代十分关注和支持中国的革命事业,为孙中山挚友。九一八后任首相,在任上被刺杀。富汉学修养,与内藤湖南有诗文唱和及往来论学之谊。内藤湖南有诗《木堂老人植杖图》《悼木堂首相三首》。

1926年内藤湖南得到此卷后,应是珍藏家中,1927年不知何由携至东京,才使犬养毅有在四谷观赏并题跋事。

18

戊辰孟冬(1928)偕神田鬯盦、郑心南,访湖南先生,同观此卷,谨题数言,以识鸿爪。浙江张元济。

约按:

张元济执掌商务印书馆多年,致力于多方拓展馆务,《四部丛刊》即为其古籍影印的事业之一。1928年,为《四部丛刊》的选目和刊印,张元济专程赴日,办理借印事宜。具体做法是,以中国留日学生学术团体——中华学艺社的名义,赴日方各公私图书馆、藏书处访书,商借重要珍籍原版一一拍摄,以回上海影印出版。赴日前,张元济事先花了大半年时间,研究日本各类藏书书目,选定要借印的经、史、子、集各部珍本及中国古代通俗文艺、小说的相关书籍。此行共借得46种宋元善本及元明戏曲小说,得以携归影印。登恭仁山庄观书即此行活动之一。当日,内藤湖南作有《戊辰十一月廿六张菊生来访出涉园图卷索跋即赋三首》,其中之三,回忆了两人的交谊。“申江把臂卅年前,白发重逢东海天。山野数弓人海外,同烹苦茗校陈编。”

郑心南,即郑贞文(1891年—1969年),早年留学日本学习理论化学,同盟会员,回国后受聘于商务印书馆编译所,时为日本在中国的文化机构——东方文化事业总委员会中方会员,并以中华学艺社总干事的身份与张元济同赴日本访书。

神田喜一郎时为京都大学中国学年轻学者,1923年春,其在上海就曾参观过商务印书馆涵芬楼,并到张元济府上收到招待,参观张氏珍藏的善本。故此次特从京都陪同张元济前往相楽郡恭仁山庄,会见他的老师内藤湖南。

19

昭和己巳夏五釁(1929),沐拜观于恭仁山庄。铃木虎雄

约按:

铃木虎雄(1878-1963),字子文,号豹轩,别号药房,日本中国文学研究著名学者。著有《支那诗史论》《支那文学研究》、《赋史大要》《禹域战乱诗解》,并日译中国历代诗人诗多种,如《陶渊明诗解》《杜少陵诗集》《李长吉歌诗集》《陆放翁诗解》等。

20

昭和壬申四月廿二日(1932),独山敬观

约按:

独山为桥本独山。日本临济宗僧人,相国寺山长。独山为其字,法名玄义,号南苑、对云。善书法。

21

昭和己巳四月(1929),火国后学菅正敬,恭誌眼福(印)

约按:

火国,即今熊本县。旧藩国时代之前后肥州称肥国或二肥,因阿苏山附近多火山,也写作“火国”,“肥”、“火”日语发音一也。

菅正敬是德富苏峰的笔名,一般写作菅原正敬。德富苏峰(1863-1957),熊本人,本名猪一郎,苏峰是其号。笔名还有菅原正敬、大江逸、大江逸郎等。日本近代重要文化人,兼记者、作家、评论家、学者为一身,被称为福泽谕吉之后第二大思想家。

22

己巳十月(1929)访湖南先生于恭仁山庄,尽出所藏宋元古刊旧钞名校,多至不可胜记,然镇库之宝断推此卷为甲,观,敬题数语,以志眼福。四川傅增湘记,儿子忠谟侍砚。

约按:

傅增湘因张元济访日影响,一年后的1929年秋冬,携子忠谟一同赴日,在日时,由白坚随同翻译。根据其此行日本访书日记《藏园东游别录》,10月21日至11月8日在京都,登门拜访恭仁山庄的时间是10月30日,“观其藏书并作记录”。此前的28日,内藤湖南先赴傅增湘下榻的京都住处访问,赠新著《尚书正义解题》。傅增湘在京都时,还于22日先访狩野直喜,论学,24日狩野回访,送傅增湘宋本《礼记正义》残卷影本。

23

曩客陶斋尚书所,曾观此卷,今访湖南先生于恭仁山庄,出以见示,曷胜今昔之感。癸酉四月朔(1933)杨钟羲写记,子懿涑侍。

约按:

杨钟羲 (1865—1940) 号雪桥、雪樵,满州贵族,光绪进士、翰林,晚清、民国大学问家、藏书家。与表兄盛昱合编《八旗文经》五十六卷,尤以《雪桥诗话》四十卷,博大精深,在学术界最负盛名。一生治学严谨,博览群书,是近代著名学者。访日乃受狩野直喜之邀,是在1933年三四月间,携子杨鉴资(懿涑)同行,杉村勇造同行并任翻译。杨氏西历4月5日抵神户,狩野生徒仓石武四郎、吉川幸次郎往迎,因二人1928年在北京留学时,曾师事过这位前清遗老,多有请益。吉川《法隆寺的松》一文,回忆记载了陪同杨氏父子参观法隆寺之轶事。参见拙译吉川幸次郎《我的留学记》,中华书局2006年。

杨氏此次造访恭仁山庄,内藤赠以《宝左庵文》。

24

甲戌一月(1934),偕寿州孙湜、新会杨维新访湖南先生于恭仁山庄,出示此卷,诚惊人秘笈,康与先生互称文化侵略,但此卷已编入国宝,侵略无从矣。敬题数语,以誌眼福。毘陵董康。

约按:

董康与内藤湖南的书缘,见拙文《董康与内藤湖南的书缘情谊》(《中华读书报》2012年4月18日第19版)。

孙湜何人,颇费检索。后在《民国史料笔记丛刊·死虎余腥录》中,搜见其所作《关于苏曼殊的点点滴滴》一文,述及1906、07年前后,与苏同在东京,多有过从,往来亲密。1918年苏在上海病逝,亦孙湜与人为之最后送行。始知孙湜,字伯纯,后更名为易简。安徽寿县人。早年曾留学日本,因苏曼殊介绍入南社。回国后曾任北京大学讲师,民国驻日本大使馆书记官。

杨维新(1888-1968),字鼎甫,广东新会人。早年留学早稻田大学,曾任北洋政府教育部官职等。1960年后为中央文史馆馆员。

25

康德元年仲春廿六日(1934),访湖南先生于恭仁山庄。此卷旧观于端忠敏斋中,今再获见于此,与吾侪之晤谈,俱非易遇。孝胥敬书。

约按:

这是内藤湖南去世前最后接待的中国客人。郑孝胥时为伪满总理,而作为晚清同光体诗人、知名书法家,早在寓居上海海藏楼时代,即因长尾甲介绍,结识内藤湖南,《郑孝胥日记》1917年11月10日有“内藤号湖南,为日本名士,颇博雅”等语。而1917年内藤上海行的游记中,也记到曾与郑孝胥“谈论诗文”。此次登恭仁山庄,《郑孝胥日记》1934年4月9日有比较详细的记载:“九时,与水野、白井、小七同乘汽车至瓶原,所过村民出迎者甚多。内藤力疾自出门外,其夫人及四子、一女、三门生皆出见,谈一时许。门内悬顾亭林书扇,斋中悬宋画孔子及三弟子像;赠影宋《尚书正义》一册;以莫子偲所藏《唐写说文》卷求题其后,此卷尝与弢庵(陈宝琛)同观于匋斋南京督署者。”

是年6月末内藤病逝。

(认读跋文过程中,得到长辈钱行、钱辉二先生及同事朱天曙教授之帮助,谨此鸣谢。)

[1]关于《唐写本说文残卷》的流传情况,参见梁光华《<唐写本说文木部>残卷的考鉴、刊刻、流传与研究概观》,《黔南民族师范学院学报》2005年,第5期。及严绍璗:《日本藏汉籍珍本追踪纪实》之“九在杏雨书屋访‘国宝’”,上海:上海古籍出版社,2005年,第330-339页。

[2]钱婉约《白坚其人及<唐写本说文残卷>流入日本考》,《中国文化研究》2013年夏季卷。

[3]米友仁(1074-1153),一名尹仁,字元晖,米芾长子,世称“小米”。书法绘画皆承家学,故世称“大小米”。

[4]俞松(约1200—1270)字寿翁、寄翁,自号吴山,浙江杭州人。生平事迹鲜见记载,淳祐中官承议郎,生平笃嗜《兰亭帖》,搜藏至数十本,每有所得,必就李心传审定提拔。后汇编成《兰亭续考》一书。

[5]《唐写本说文木部残卷》后世据以影印的有:1935年《恭仁山庄善本书影》图谱一册,日本大阪府立图书馆编,小林写真制版。1985年《新修恭仁山庄善本书影》,日本临川书店出版。2009年《内藤湖南与清人书画——关西大学图书馆内藤湖南文库所藏品集》,陶德民编著,日本关西大学出版社。本文即据此三种书影,比照辩识,试为录出。

本文刊于《比较文学与世界文学》第八期